青銅鼎名字的由來(lái)

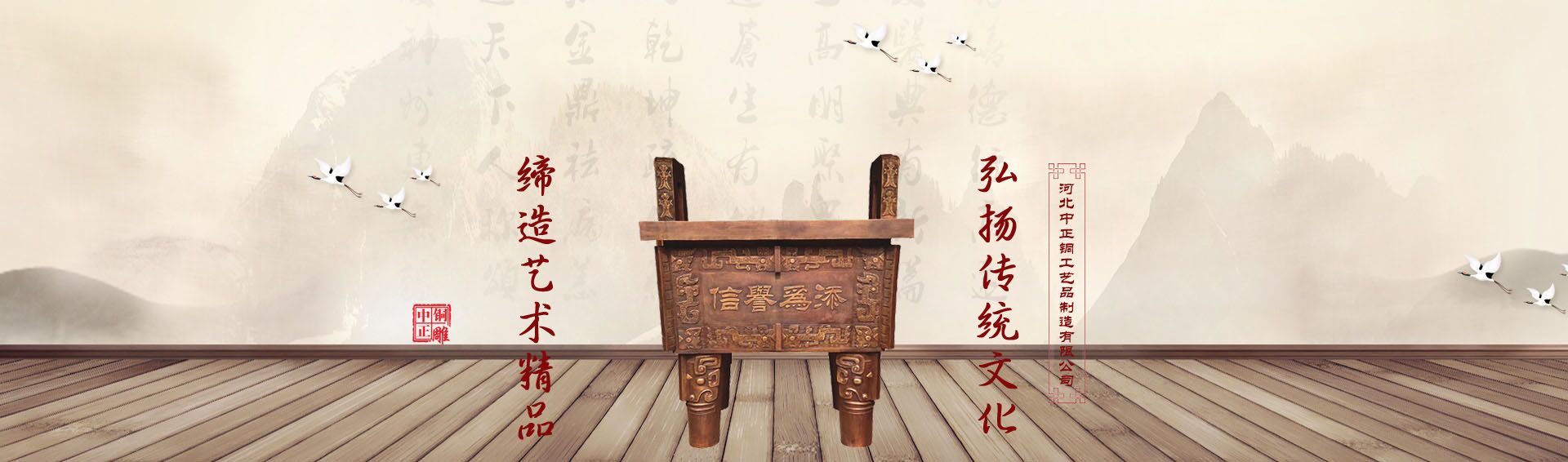

鼎是中國(guó)古代的一種青銅器,三足,兩耳,通常刻有精細(xì)的紋飾。銅鼎最初是一種炊具,后來(lái)因用于煮給神的犧牲,而上升為禮器,成為國(guó)家君主`大臣等權(quán)力的象征,那么青銅鼎的名字是怎么來(lái)的呢?是根據(jù)什么來(lái)定義的呢?

象形字。“鼎”在甲骨文中就已經(jīng)出現(xiàn),與“貞”是同源字,徐鍇《說(shuō)文解字系傳》:“從貞省聲。古文以貞為鼎,籀文以鼎為貞。”“鼎”的字形模擬的是古代的一種烹飪器具,其形制上面像缸,有圓形也有方形的,有兩側(cè)有耳的;下面為足。通常情況下圓鼎是三足,方鼎是四足。

金文與甲骨文的形體相同,戰(zhàn)國(guó)金文或從金,貞聲;或從皿,貞聲。漢代金文或作“鐤”,從金,聲鼎。到了小篆,其形體發(fā)生了變化,鼎身以“目”來(lái)替代;而下面部分,有的說(shuō)法是正反兩個(gè)“片”字,表示把一段木頭分為兩片,表示煮東西時(shí)用的柴薪。也有的說(shuō)法是僅僅表示鼎足的形狀,但仍為象形字。

關(guān)于“鼎”的來(lái)歷及作用:鼎本來(lái)是古代的烹飪之器,相當(dāng)于現(xiàn)在的鍋,用以燉煮和盛放魚(yú)肉。許慎在《說(shuō)文解字》里說(shuō):“鼎,三足兩耳,和五味之寶器也。”有三足圓鼎,也有四足方鼎。最早的鼎是黏土燒制的陶鼎,后來(lái)又有了用青銅鑄造的銅鼎。

傳說(shuō)夏禹曾收九牧之金鑄九鼎于荊山之下,以象征九州,并在上面鐫刻魑魅魍魎的圖形,讓人們警惕,防止被其傷害。自從有了禹鑄九鼎的傳說(shuō),鼎就從一般的炊器而發(fā)展為傳國(guó)重器。國(guó)滅則鼎遷,夏朝滅,商朝興,九鼎遷于商都亳(bó)京;商朝滅,周朝興,九鼎又遷于周都鎬(hào)京。歷商至周,都把定都或建立王朝稱(chēng)為“定鼎”。